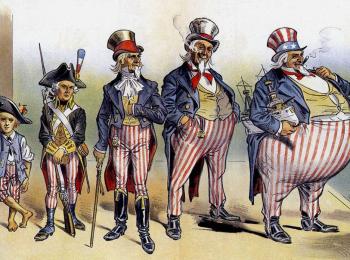

تناقش هذه المقالة للباحث الكندي في جامعة مونريال غي لانو ما يسميه بـ «التيار الغربَوي» الذي نشأ في الغرب ومارس نوعاً من النقد على السلطات المعرفية والسياسية. وقد شارك فيها مثقفون غربيون ومن البلدان الخاضعة للاستعمار. أما الغربَوية المعاصرة فهي - كما يقول - الكاتب ظاهرة عالمية لأنها مرتبطة بصعود ثقافة الغرب على مستوى العالم.

يتعرض الكاتب للغربَوية كمفهوم وسلوك في الوقت نفسه، وينظر إليها باعتبارها ظاهرة تأثُّر مثقفين من شرائح واتجاهات فكرية متنوعة بالتحوُّلات التي طرأت على السلطة الرأسمالية في أوروبا والولايات المتحدة ابتداءً من النصف الثاني للقرن العشرين والى يومنا هنا.

المحرر

إذا كان الاستشراق يشكل إسقاطًا كليًا لفهم غربي عن الشرق ولا علاقة له بملامحه الحقيقية، فإنّ الغربَوية مختلفة تمامًا. إنها، على نحو صوري، وكما برزت في القرن العشرين، الرؤية السالبة التي يملكها الآخرون عن الغرب، بذلك تتكافأ الغربوية لدى الشرقيين مع الحركة الاستشراقية في الغرب.المعروف أنّ هذه الحركة المعروفة تقليدياً في الغرب تحت هذا الاسم، نمَتْ في اليابان بعد الحرب العالمية الأولى، وأدّت إلى ظهور أيديولوجيا آسيوية جامعة تعمل على تبرير خطط التوسّع الاستعماري لليابان. أما الغربوية المعاصرة فهي ليست أسيرة نظرةٍ منحصرة بالآخر الغربي، بل طريقة للنظر إلى النسق العالمي بكامله، وبذلك يمكن القبول بهذه النظرة من جانب غير الغربيين. وكلّما هيمنت الملامح والديناميّات الخاصّة بالغرب على النظام العالمي، وبخاصّة في الأبعاد المالية والصناعية والاقتصادية والسياسية، مارست الغربَوية تأثيرًا في المناطق التي تُعدّ هامشية أو استعمارية، وفي المناطق التي لم يَلِجْها الغرب فعلًا من خلال أنشطته الاقتصادية. بعبارة أخرى، ينبغي تحليلها من جهة الديناميّات التي أنتجتها، أي بوصفها نتاجًا غربيًا. بهذا المعنى يكتسب التحليل تعقيدًا معيناً لأن هيمنة النظام المالي العالمي مُرتبطة بصعود ثقافة الغرب على مستوى العالم. ولقد أدّى ذلك على نحو محتوم إلى تركيزٍ سياسي وضع وراء نقاب، بصورة جزئية، لناحية القبول الطوعي بثقافة غربية بخاصّة في مناطق لا تقع في فلك النظام المالي العالمي. باختصار، ليس معلومًا البتة كيف ترافقت الهيمنة العالمية للنظم المالية والسياسية في الغرب مع القبول بصور ثقافية خاصة به، خصوصًا عندما لا تُوظّف جوانب الثقافة الغربية الأبعاد السياسية والمالية. من ناحية ثانية، تتقاسم الغربوية مع الاستشراق نقد الآخر وشيطنته، والحقّ أنّ الآخر في الحالة الأولى هو «نحن». أما الشيء الذي أريد أن أثيره هنا من دون أن أتعقّبه على نحو أكثر نفاذًاً هو هذه المسألة الأولى البسيطة: كيف ولماذا أسّست البُنى الثقافية للغرب ديناميّات تؤدّي، لأجل طويل، إلى الأمبريالية العالمية؟ هنا، أقدّم قراءة سريعة واختزالية لِدور بعض الأفكار المُتعلّقة بالذات والمجتمع، بوصفها مادّة للتفكير بهذه المسائل من دون الاستغراق دائمًا في الحتمية المادّية (المناخ، البروتستانتية والفردانية «الفيبرية») التي يبدو أنّها سيطَرَت على مساعٍ عدّة لتفسير الدور العالمي للغرب.ويا للمفارقة، ربما تكون أوّلية الغرب مُرتبطةً بهذا النقد الداخلي.

أسباب انتقاد الغرب

ثمّة أسباب عدة لهذا النقد المُناهِض للغرب، كما ثمة الكثير من الأسباب التي تقف وراء اكتساب الغربَوية طابعًا تقليديًا في الخطاب الفكري للغرب. فالفلاسفة الأفلاطونيون الجدد في القرون الوسطى وجدوا أنّ الحقيقة ظهرت من خلال محاولات الإنسان الناقص الاندماج في الكون الذي يُفترَض أن يكون مرآةً لِكمال الله ولِقابلية الكمال لدى الإنسان. لم ينقد أتباع المذهب الإنسانوي فقط الموقف الأفلاطوني الجديد باستبدال الإنسان بالله بِوصفه مقياسًا لتحديد الحقيقة على سبيل المثال: صورة لـ«البوذية الهيغلية»؛ ومبدأ شرق-غرب الذي يُشدّد على التناقض بين الأنساق الفلسفية في الشرق والغرب يُمثّل مجرّد وهمٍ ظهر في القرن التاسع عشر. ولم يكن نقد ديكارت هو أيضًا نقدًا للغرب، بما أنّه اقترح إحلال كمال العقل المحض محل النزعة الكلاسيكية الأفلاطونية الجديدة والإنسانوية الغامضة غير القادرة على الالتفاف على الإطار الديني، والتي بالتالي تنتهي بنا إلى الرأي العقيم. ويُفترَض أن تُعبّر عن هذه الصفة المُتعالية للذهن البشري، لكنّها في الحقيقة غير قادرة على تجاوز الإطار الديني الذي كان يُخفيها. أليس ذلك إدانة لألفي عام من الحضارة الغربية التي أصبحت فاسدة وغير قادِرة بخاصّة على الإجابة عن الأسئلة الأساسية للوجود سوى عبر تقديم إجابات تُشجّع بروز الهيمنة عليه من قبل الكون الذي يرمز ويُجسّد الكمال الإلهي عندهم؟

ألم يكن روسّو، مع فكرة المُتوحّش النبيل وغير المُلوّث بالحضارة، مُكلّفًا ببعث رسالة إلينا مفادها أنّ المجتمع، الحضارة بأكملها، كان فاسدًا، ومصدر نفاق؟ ألم يكن النظام الاجتماعي مجرد علاقة قوة مَخفِيّة تحت شكل العقد الاجتماعي؟ وهيغل، بفكرته عن التعالي الجدلي التي يُفترَض أن تؤدّي إلى دمج أفلاطوني جديد للإنسان والله (مُمثّلًا بالدولة، حسب فكره) ألم يكن يُشير هو أيضًا إلى أنّ الحضارة الغربية أنتجت هذا الفرق، وأنّ الكمال كان يقوم بذلك على ضمّ ما كانت قد تخلّت عنه الحياة في المجتمع؟ ماركس الذي كان يُناقِش الموقف الضمني الأفلاطوني الجديد لِهيغل، ألم يُعلن أنّ الوضع الطبيعي للإنسان هو أن يُحقّق ذاته في عمله من خلال التطابق مع العمل الذي تُنتِجه يداه، وهو وضع لا يمكن تحقيقه في ظلّ الرأسمالية، خصوصًا حين كان يُنظَر إليها بوصفها ذروة التحرّر الفردي في المناخ الدارويني في القرن التاسع عشر؟ أما فرويد، بافتراضه أنّ الحضارة ولِدَت من مقولة قتْل الإنسان عند أوديب Œdip عندما أقدم أبناء أورانوس Ouranos، بدافع الغيرة الجنسية، ألم يكن يُشير إلى أنّه في صميم الحضارة الغربية كان هناك سرّ مُخزٍ يجب نقله وإخفاؤه بأشكال عدة تحولت إلى عصاب نفسي.. وهو وضع طبيعي للبشر الذين خضعوا في حياتهم للحضارة الغربية؟ في السياق نفسه ألم يكن ليفي – شتراوس، الذي تأثّر بصورة جزئية بماركس وفرويد، يستعيد فكرة أنّ أساس كل حياة اجتماعية هو تحريم ارتكاب المحارم الذي يدفع الأشخاص إلى تجاوز المحلّي من خلال تبادل شركاء الزواج، وأنّ الاجتماعي يبرز من محاولة تفادي الحقارة التي تولَد مع الإنسان؟. ثم ألم تُحاوِلْ كلّ التنظيرات بشأن النسبية الثقافية في القرن العشرين، وكل على طريقته، إزالة الغرب عن موقعه المُتميّز الذي بيّنه المُفكّرون الذين يعتنقون فكرة التطوّر الداروينية، يشكِّل تايلور ومورغان ومكلينان وسبنسر- والذي يعود استعلاؤه حسب هؤلاء، إلى ظهور نسق وفكر قانوني بوصفه التجسيد الأبرز للغرب؟ وأخيراً وليس آخراً، أليس نصر البويزيين الذين رفضوا استخدام الغرب بوصفه مقياسًا في تصنيف المجتمعات التي ينتمي إليها الآخر، أليس هذا النصر لا يعدو أن يكون نقدًا للغرب؟

الغربوية وسخرية القدر

في الحقيقة، ثمّة سخرية تُلاحق الغربوية. حين أخذت البلدان الغربية بأنماط مختلفة من الديمقراطية السياسية، وانشغلت بِتليين البعد الاجتماعي من خلال رفض الأيديولوجيا القروسطية التي تهتمّ بِتقوية العطالة السياسية عبر إنشاء جسر بين الروحي والشروط الوجودية للفردية، شجّع المُفكّرون في غالب الأحيان بروز أنظمة سياسية قمعية وعنيفة تقوم على إبطال الإنسانوية الغربية. وبلا ريب، فإن للفاشية والشيوعية ملاحظات نقدية، لكنّ غالبية المُفكرين في القرن العشرين ألقوا الضوء على نصوص مُلتبسة بوجه ما (تضمنَّت، في أسوأ الحالات، تبريرات لإلغاء الفردية داخل المشروع الغربي). وكانوا تِبعًا لذلك غير قادرين على الوقوف بوجه هذه النظريات السياسية الساعِية إلى إبطال قيمة الفرد لصالح الجماعة القومية. ينبغي ألّا ننسى أنّ الفاشية والنازية تُقدّمان نفسيهما على أنّهما حركتان ثوريتان؛ وإنّ نقدًا فكريًا للوضع الراهن يمكنه أن يمنَحَ مُرتَكَزًا للقمع السياسي. لا شكّ في أنّ أسوأ هؤلاء المُفكّرين هو مارتن هايدغر، الأب الفكري للتفكيك الفرنسي (ونموذج يُحتَذى في التفكير بالنسبة إلى جاك ديريدا)، الذي وقع ضحية الحزب النازي حتى عام 1945، وقام بطرد اليهود من مناصبهم (إضافة إلى نفيهم) في جامعة فريبورغ منذ سنة 1938 عندما أصبح مستشارًا. هناك مفكرون آخرون لم يفعلوا مثلما فعل هايدغر، وهم: بول فاليري Valéry، هنري برغسون Bergson، جورج باتايBataille، بول بنيامين Benjamin، بول مالروMalraux (الذي شغل منصب وزير الثقافة في فرنسا لِفترة)، وهؤلاء ثلّة صغيرة في لائحة طويلة من المُفكّرين الذين نقدوا الغرب ومُقدّماته الثقافية والسياسية، أو شكّكوا في القيم الرسمية للأيديولوجيات المُهيمنة في عصورهم (من دون أن يكونوا نازيين).

ثمّة تفسير لنفور المُفكّرين الفرنسيين (إضافةً إلى أتباعهم في القرن العشرين) من الغرب. هو التناقض الغريب الذي أجبِروا دوماً على مُجابهته. من ناحية، ترتكز الثقافة القومية في فرنسا، في جزء كبير منها، على التخيّل الذي يذهب إلى أنّ فرنسا تُجسّد أفضل تجسيد، وبأكبر قدر من الأمانة، القيم العالمية الموروثة من العالم الكلاسيكي - الفكرة الأفلاطونية الجديدة المُتعلّقة بالتعالي، والعلاقة الجدلية بين الفكر العقلاني، وفوضى الحياة الاجتماعية. والحال أنّه لا يمكنها أن تُطالب بسلالة غير مُدنّسة. فإيطاليا هي التي أنتجت النهضة، وجسَّدت القيم العالمية والإنسانوية بالدرجة الأولى، بينما تأخّرت فرنسا في طريق الإنسانوية وواصلت بطريقة أو بأخرى إحياء وتجسيد الفلسفة القروسطية الأفلاطونية الجديدة بعدما هجرتها الدول الأخرى. في نهاية المطاف، رفض الفرنسيون النموذج الرومانسي الألماني الذي يُمجّد التاريخ المحلّي، لأنّ تاريخهم كان عرضة للاختراق بسبب هذا التناقض الأساسي: إحلال الأفلاطونية القروسطية الجديدة محل قيم أرسطو العالمية (المُشوّهة) في العالم الكلاسيكي. ومن جهة أخرى، يُستخرج المشروع القومي الفرنسي في جزء كبير منه من محاولة خلق سياسة قومية بالتحديد عبر تمجيد التاريخ والثقافة المحلّية، ومن خلال التأثّر بالنموذج الرومانسي.

لقد وقع المُفكّرون الفرنسيون تحت تأثير هذين التناقضين فطوّروا طريقة لمحاباة الرومانسية لأنّها لم ترتكز على الفكر القومي. ومن خلال تفضيل القيم العالمية الموروثة من العالم الكلاسيكي، كان هؤلاء في طليعة نقد آثار الفكر الأفلاطوني الغربي الجديد، ووجوب نقد الثقافة السياسية القومية التي هي في ماهيتها برجوازية ومحلّية. ثمّة، إذن، تناقض، فالتفكيك يؤكّد على تاريخانية الفرد من أجل الذهاب إلى الاستنتاج ذاته الذي ذهب إليه هايدغر وديريدا، وهو أنّ الفرادة التي هي النواة التي يُفترَض أن تكون ثابتة أمام مجرى التاريخ، لم تكن سوى وهم.

إنّ المفتاح المؤدّي إلى هذا الموقف (وإلى كل المواقف المُعارضة، كالماركسية) هو المفهوم الذي لدى المُفكّرين الفرنسيين عن الزمان. أي ليس مدى التاريخ مُنطلق التحليل التاريخي، وإنما اتّساع الحقل التاريخي (أعني وقوع حدود التاريخ في المكان، اﻠ أين). لقد ذهب المُفكّرون الغربيون، الذين شاركوا في السجالات الفرنسية، إلى ما هو أبعد من الاتجاه الكلاسيكي (الذي يذهب بالتحليل دائمًا إلى ما هو أبعد من الزمان)، مثال على ذلك: تاريخوية فرنان بروديل الذي عمل على توسيع مفهوم التاريخ لكي يتضمّن التفاصيل الصغيرة؛ ويمكن الاطلاع على كتابه (المتوسّط والعالم المتوسّطي في عصر فيليب الثاني، ثلاثة مجلّدات، 1949)، وخلاصته أنّ التاريخ والذات الديكارتية باطلان باعتبارهما الترياق الفلسفي للنسبوية الإنسانوية وللاتجاه الصوري الأفلاطوني الجديد).

عندما يقع عمالقة الفكر الغربي تحت رحمة النقد العنيف لحضارتهم، فليس مِن المُدهش أن نجد فنّانين ومُفكّرين ثانويين اقتفوا آثارهم. أليست رواية الجريمة والعقاب نقدًا للحضارة التي هي ليست مصدر العُصاب النفسي، بل الشرّ كذلك؟ ولن نتحدّث عن كافكا الذي دفعه نقده للمجتمع الغربي إلى تحويل أبطاله إلى حشرات أو ضحايا بريئة لبيروقراطية لاعقلانية تمامًا لكن تُحرّكها رغبة عقلانية للغاية. ألم يستشعر غوغان Gauguin ورامبو Rimbaud وطأة العيش في الغرب إلى حدّ أنّهما وجدا نفسيهما مُضطرّين إلى الهرب إلى بولينيزيا وأفريقيا؟ وقبلهما، ألم يمت بيرون Byron في اليونان وهو يُكافح من أجل إنقاذ مهد الكلاسيكية (كما كان يتصوّرها) من العدوى التركية، وقد قضى فترة في المنفى السويسري؟ ألم تكتب زوجة صديقه شيلي Shelley إحدى أشهر الروايات في العالم، والتي بهرت فيها سطحية البرجوازية الصغيرة الإنسانية التي من شأن المسخ المزعوم، الذي هو أكثر إنسانية من كل الفلاحين المحليين الذين يسعون إلى قتله، وحتى أكثر إنسانية من مُعلّمه فرانكشتاين الذي يرى نفسه نصف إله؟ هل نحن مُجبَرون أيضًا على ذكر اليوتوبيا التي ظهرت في الفكر الغربي كالفطريات التي تنمــو ليلًا بفعـل الرطوبــة: فرانسيس باكــون Francis Bacon مؤسّس المنهــج العلمي ومؤلّف كتاب (أتلانتس الجديـدة New Atlantis ) الصادر سنة 1624، تومـاس مـور Thomas More مؤلف كتــاب (يوتوبيا Utopia) الصادر سنة 1516، إدوارد بيلامي Edward Bellamy مؤلف كتاب (النظر في ما مضى Looking Backward) الصادر سنة 1888، هـ. ج. ويلز (H. G. Wells) The Shape of Things to come الصادر سنة 1930، من دون أن ننسى الجماعات الطوباوية التي تحاول الانعزال قدر الإمكان عن تيارات الثقافة الغربية: الشاكرز (1750) Shakers، الأونيدا (1850) Oneida، الأونيت (1800) Owenites، أتباع جوزيف فورييه (1800) Joseph Fourier، بروك فارم (1840) Brook Farm، الأميش Amish، واللائحة تطول.

الغربَوية: تمييز طبقي ثقافي

أحدث السلوك السياسي للغربوية تحويلاً في اللغة إلى حدّ أننا جميعًا بتنا مصابين بإعاقات لغوية. ليس هذا مجرد صورة معاصرة لِكره الغرب، فقد أنتج هذا السلوك أيضًا لغة فظّة ومباشرة تهدف إلى تهميش الأفراد. وفي القرن العشرين، ظهرت حركة مُناهضة للثقافة الشعبية وثقافة الضواحي، وتجلّت في الخمسينيات في الوقت الذي برزت فيه ظاهرة الضواحي. من أهم كتَّابها جون كينيث غالبريث John Kenneth Galbraith، وهو مستشار الرئيس الأميركي الراحل كينيدي للشؤون الاقتصادية، ودوايت ماكدونالد Dwight Macdonald (صاحب كتاب مقاومة النموذج الأميركي، بحوث في الآثار المترتّبة على ثقافة الجماهير، 1962)، وبول غودمان (النشوء على التفاهة Growing Up Absurd) وعالِم الاجتماع ك. ر. ميلز C. Wright Mills (التخيّل السوسيولوجيSociological Imagination, 1959). وكل هؤلاء هاجموا بانتظام المشروع الرأسمالي والضواحي والثقافة الشعبية. وقد نال جون ستنبيك John Steinbeck جائزة نوبل (1960) بسبب مهاجمته للرأسمالية الأميركية في كتابه (عناقيد الغضب The Grapes of Wrath, 1939). وفي القرن العشرين بدأ ثيودور دريزرTheodore Dreiser في كتابه (تراجيديا أميركية) An American Tragedy 1925 بتوجيه نقدٍ عنيف للعادات الجنسية الأميركية. وهوجِمَت إزالة الذاتية من المجتمع الأميركي في الفيلم الشعبي الذي ارتكز على كتاب نونالي جونسون Nunnally Johnson بعنوان (الرجل ذو قميص الصوف الرمادي). وانتقد ويليام ف. وايت الآثار الضارّة للشركات على الحياة الأميركية في كتاب (رجل التنظيم) The Organisation Man, 1956 وفي كتاب (الجماعة الوحيدة)

The Lonely Crowd, 1950. لا شكّ في أنّها أسماء غير معروفة اليوم إلا لدى المُلمّين بأحوال ذلك العصر، لكنّي سردتها لأنّ أصحابها كانوا معروفين جدًا على المستوى الشعبي، منهم علماء اجتماع ومؤرّخون لمعت أسماؤهم في المسلسلات بسبب مواقفهم التي تُهاجم الغرب، وهو ما قاد إلى إنتاج حلقات مسلسل self-help التي بدأ عرضها في السبعينيات، فقدّمت لنا أدِلّاء للالتفاف على الاستلاب الذي، بعد مئة عام تقريبًا من النقد الفلسفي والأدبي، كان يُنظَر إليه بوصفه جزءًا طبيعيًا من الحياة الاجتماعية. وفي الثقافة الشعبية، شهدنا في الستينيات بروزشخصية البطل المُضادّ التي مثّلها كلينت إيستْوود Clint Eastwood في فيلم راكِب الدراجة البسيط Easy Rider. وأصبح جيمس بوند مُمثّلًا معشوقًا ليس فقط لأنّه أثار إعجاب الكثير من المُمثّلات، من بينهن أورسولا أندريسUrsula Andress، بل أيضًا لأنّه أثبت نفاق وفقر ثقافة الطبقة المتوسطة، فمن المُمكن إنقاذ الغرب فقط من خلال تجاهل الخُلُقيّة العرفية،هذا إضافة إلى فيلم (رخصة للقتل) Licence to kill الذي هو بمثابة نقل خارق للسلطة المحصورة في الدولة. لكن جيمس بوند الفقير هو من خارج الطبقة الشعبية، قُدّرَ له العيش على طريقة مجتمع المقاهي لكن بشكل مَخفِيّ دائمًا، ولم يقبله أحد من المجتمع المُحتشم. ولمّا لم يجد مواساة من بوسي غالورPussy Galore أو المرأة الصينية شو مي Chew Me، اضطُرّ إلى إقامة علاقة صداقة مع الأحمق في الاستخبارات المركزية فيليكس ليتير Felix Leiter وكان عليه أن يشرح بشكل دائم كيف يؤدّي العالم عمله وان يُنقذه من حماقاته، لأنّ فيليكس مال إلى الاعتقاد بالخلقية العرفية.

شهدت الخمسينيات أيضاً بروز حركة «بِيت» Beats (أنظر:PPT حول التملّك) وهي حركة ثقافية لها مبادرتان وعبارتان رمزيتان، getting high digging it تُعيدان إنتاج البعد العمودي للهرميّة الاجتماعية التي تُهاجمها بانتظام، فهذه الهرمية تقليد لا يبدو أنّها تَعيه، لأنّها في حركة مُستمرّة، في السيارة، في القطار، في تعاطي المخدّرات، والانفصال عن الحياة الأميركية التقليدية. وأصبح جاك كِرْواك Jack Kerouac وألِن جنسبرغ Allen Ginsberg بطلين. وكان رفْض حركة بِيتBeat للتقاليد الثقافية (على الأقل تقاليد الطبقة المتوسطة في ذلك العصر التي كانت ترغب بشدة في تجسيد الحلم الأميركي بالضاحية) هادماً بحيث إنّه أصبح هناك مؤيّدون لها Beatniks، أي أضِيفَت، في مجلات الطبقة المتوسطة مثل Life و Look الراغبتين بإعطاء جمهورهما رعشات من الخوف مع هذه النظرة السطحية إلى الهامش المزعوم للمجتمع، اللاحقة –nik التي في الجو الهذياني المعادي للروس في ذلك الوقت، تسمح لأشباه المُفكّرين بأن يتحوّلوا إلى أسرار روسية ومجموعة منبوذين من المجتمع يمكن أن يكونوا مصدر تهديد في حال أرادوا أن يصبحوا جواسيس لدى السوفيات. وأصبح الفرد المُستقيم، في لغة تلك الحركة، حدائق عامة (غير قادرة بذلك على الدوران / الجريان، والتنقّل كما الصخرة المتدحرجة rolling stone، وهي صورة مُستقاة من الشاعر ألِن جنسبرغ Allen Ginsberg واستخدمتها المجموعة المُجانسة. بهذه الصفة، ترى حركة بِيت على نحو جيّد، لأنّها تُثيرانجذاب الطبقة المتوسّطة بالكلّية إلى الأشكال الهَوْديناميكية لسيّاراتهم وآلات تحميص الخبز ذات الشكل المُستدير والأثاث الطليعية والحديثة في ذلك العصر، التي، بحسب نقد حركة بِيتbeat، ليست إلا عبارات مُؤثّرة تُخفي الحقيقة: إنّ الطبقة المتوسطة، وبخاصة التي سطع نجمها في الضواحي، هي أكثر امتثالية من النخب لأنّ الأخيرة مبهورة فقط بالأشياء التي تُحيط بها.

مِنَ المفيد أنّ مُفكّري ذلك العصر رفعوا الصوت لِينقدوا الضاحية الأميركية. والسبب؟ أنّها تُمثّل الحَرَكيّة الاجتماعية، وهم طالما حوصِروا بنموذج جامد، هرمي، يسعى إلى تحويل المعارف القديمة التي لا جدوى اجتماعية منها، والتي صُبِغَت بصبغة شعائرية ودوغمائية، إلى تذكرة دخول إلى حياة أفضل ضمن أقلّية هامشية للنخب الحقيقية. إنّ حركةBeats تُدرِك ذلك واللغة تتبدّل وهي مُمتلئة بالحيرة والتردّد والقواعد المَلْوِيّة، لأنها ترفض كل نظام، حتى اللغة بوصفها أداة تقدّم اجتماعي في نظام فاسدٍ. حتى اللغة الصحيحة نحويًا هي مُخرّبة / مُسَفسَفة بهذا النظير كلّي الوجود الذي حوّلها من نظام نَعرف من خلاله العالم إلى استعارة غير قادِرة على فهْم الحقيقة (أنظر:PPT حول حضارة الإنترنت «دوشباغ» Douchebag). ولا يفهم المُفكّرون من جهتهم، وهو عكس ما زعمته حركة بِيتBeat، القدرة الخارقة لهذه الثورة الاجتماعية التي وقعت في الضواحي المجهولة من القارّة الأميركية.

يتمثّل إرث حركةBeats الذي أثّر في الحركات النقدية وشبه الثورية للستينيات في عجزها عن إعداد نقدٍ رفيع يرتكز على تحليل الاجتماعي؛ واقتصروا على الأثر الخانق للضاحية على الفرد. فضّلوا الهروب، الجغرافي والنفسي (على الطريق On the Road)، من خلال احتساء الكحول وتعاطي المخدّرات والاعتداء الجنسي. وهم أبناء عصرهم، وورثة الغياب شبه التامّ لتحليل ماركسي أو أي تحليل للاختلالات العقلية والتوتّرات والصراعات على السلطة التي تتّسم بها الحضارات. وبذلك هم يعتمدون تحليلًا يُركّز على الذات، والتفتّح الفردي، وعلى الانفعالات. بذلك يعترف كل خطاب بِأولية الفرد، ما يُشكّل مفارقة ساخِرة بالنسبة إلى حركةBeats، لأنّ تحليلهم إنّما كرّر وأخذ بالواقع الأنطولوجي للرأسمالية.

...وتمييز بيئي أيضاً

في السبعينيات، أصبح هذا النقد بنيوياً، أي أنّه انتقل من الفرد إلى الطبيعة، وهو يجهل أو يتفادى الاجتماعي: بول إيرليش Paul Erhlich (Small is Beautiful, 1973)، بول واطسون Paul Watson، وغرينبيس Greenpeace، نادي سييرا Le Sierra Club (الذي تأسّس في القرن التاسع عشر، لكنّه فاعل بصورة خاصّة منذ الحساسية البيئية في السبعينيات) العصر الجديد، نظريات المؤامرة الحكومية لصالح الشركات الكبرى (أنظر:PPT علم دراسة المؤامرة)، رفض الطب الأحيائي - الكل عليه أن يُبرّر هدفه انطلاقًا من نقد الغرب.

ثم نطالع الملاحظات النقدية للغرب التي جاءت من الخارج. كان الجنود اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية شَرِسين للغاية لاجتذاب النظام العالمي، ونقد الغرب (لا فقط الولايات المتحدة) بسبب غياب العنصر الروحي لديه، وروحية التجارة لديه قبل أي شيء، ورفضه للتقاليد. واستمرّ هذا النقد بعد الحرب، تُغذّيه حركة مُناهضة للاستعمار (رعاها فرانز فانون Fanon المُتوفّى سنة 1961، وهو فرنسي يتحدّر من جزر مارتينيك وعمل بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تحرير الجزائر من قبضة الاستعمار الفرنسي). على الصعيد الفكري، أصبح التفكيك الفرنسي الكتاب المقدّس بالنسبة إلى المُفكّرين المعاصرين (بالاستناد إلى بحث سطحي قام به فرانسوا ليوتار François Lyotard في كيبيك؛ الوضع ما بعد الحداثي: تقرير حول المعرفة، 1979، La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir. (أنظر:PPT Introduction، بهدف تأطير أفضل لتداخل المجالات الفكرية المختلفة). تتحقّق الموضوعات ضمن هدفين في النقد المعاصر- المدينة وهيمنة التجارة، وهو الأمر ذاته في الغرب وحده.

توجد المدن الكبرى في كل مكان من العالم؛ لقد طوّرت بلدان وحضارات عدة مراكز مدنية هامّة. لكنّ باحثين عديدين اعتقدوا بأنّ هناك اختلافات بين المدن في الغرب وبقية مدن العالم - التي هي أيضًا، في بعض الأحيان، كبيرة وقديمة. في الحقيقة، جرى البحث في التجمّعات السكنية عن أسباب الهيمنة الغربية على العالم. الفارق الوحيد الذي ظهر، عدا الإطار السياسي الخاص بكلّ نظام، هو عدد المدن، وهو ما سمّاه الجغرافيون الكثافة المدينية. وفي الغالب، كانت في البلدان والحضارات غير الغربية مدينة واحدة فقط، فيما المدن الأخرى ثانوية دائمًا. وكانت المدينة الكبرى المركزية مقرّ السلطة السياسية أو مكان العبادة.

في المقابل، يبدو أنّ المدن في الغرب نَمَت حول المعارض والأسواق، وبخاصّة بعد إعادة التنظيم الاجتماعي التي تلت الغزوات البربرية في القرنين الثامن والعاشر. ولم يكن هذا في ذاته، كما رأينا قبلُ، بالأمر الفريد بالنسبة إلى الغرب، لأنّ التجارة قائمة في كل مكان حيث توجد مدن في العالم، لكن ما يختصّ به الغرب هو أنّه لم تكن المدن مراكز السلطة السياسية بما هي كذلك. لقد أصبحت، بخاصّة بعد القرن الثاني عشر، مراكز للبورجوازية التي تحالفت مع السلطة القومية. وبما أنّ الملوك والأمراء كانوا بحاجة إلى الدعم والضرائب التي تأتي من التجارة لتنفيذ سياسة تركيز السلطة على حساب أسياد الحرب النبلاء، فقد كانوا جاهزين لإعطاء مواثيق تكفل الإدارة الذاتية للمدن. وأفضى هذا الأمر إلى نموّ طبقة بورجوازية في كل مدينة، وهو ما يُطلق المؤرّخون وعلماء الاجتماع عليه تسمية النخبة الشريفة، لأنّها امتلكت جميع صفات السلطة الملكية من دون أن تكون نبيلة. وكانت هذه النخبة ديمقراطية كفايةً، تُمارس عمومًا السلطة بواسطة مجلس بلدي. والحقّ أنّ رئيس البلدية البورجوازي كان ملكًا صغيرًا. ويُحتَمَل أنّ البورجوازيين مارسوا تأثيرًا على سياسات الدولة وأدوات التمثيل لديها، وفي حالات عدة، أمسكوا بزمام السلطة. والواقع أنّ الأنظمة الملكية التي تصمد هي تلك التي تكتفي بالقيام بدور رمزي. وهي لا تحكم.

إنّ مدن الغرب، الذي هو الحضارة أو على الأرجح الحياة المدنية، والذي يفترض درجة ما من الإدارة الذاتية، تحكم ذاتها وتُمثّل أماكن للتجارة. وهي مُحاصَرة بِثقل رمزي خاصّ، لأنّها أدخلت فكرة الآخر في ما بيننا وبخاصّة فكرة اللَّامساواة واستغلال الريف وأجداد الفلاحين والأجداد المستقلّين من قبل سكان المدن. لِنُذكّر بالأسطورة المؤسِّسة للغرب التي تتناول أصول روما. فأحد مصادر السلطة في روما كان عدم إغفال هذه الحقيقة، وأنّ استغلال الآخر هو استغلال اﻠ نحن، أو على الأقل استغلال جزء من اﻠ نحن، وبذلك حرص الرومان على تقاسم الغنائم مع المدن والشعوب التي كانوا قد غزوها من قبل وأدخلوها في اﻠ نحن المُتحضّر. سقطت روما، وهو ما نعرفه، لا بسبب اجتياحها على يد القوطيين البرابرة، بل لأنّها خسرت المقاطعات المُلحَقة بها والتي كانت تُغذّيها وتُدافع عنها. ومُزِجَ هذا الأمر الواقع مع أسطورة الغزوات البربرية ليكون مقياسًا رئيسًا للحضارة المُستعمِرة في القرن التاسع عشر، لأنّها (أي الحضارة) وضعت المدينة والريف في علاقة تقوم على افتقاد التوازن، علاقة استغلال اقتصادي وسياسي هرميّة تُستشرَف علاميًّا وتُحوّل إلى علاقة ثقافية وعرقية: الطوطمية في صورتها الأبسط، أو فلسفة سياسية سرعان ما جرى تطبيعها، وخلقت تباينًا ثقافيًا، بين المركز والمحيط، يتعذّر التغلّب عليه لأنّها نُسِبَت إلى اختلافات وراثية تقريبًا (بتجلّيات لغوية وثقافية: الفلاحون البسطاء والدليل أنّهم لا يتحدّثون بلغة سليمة ويملكون ثقافات «فولكلورية»، أي مُوجّهة بالكلّية نحو الماضي. ولا يُتصوّر أنّ المدينة هي التي تحوّلت لتسهيل استراتيجية تطبيع الآخر). إنّ النزعة الاستعمارية المُستشرقة في القرن التاسع عشر استعادت بكل بساطة هذا التباين المركز- المحيط لكي تعكسه على العالم أجمع لا فقط داخل حدودها.

شيطنة المدن

منذ وقتٍ قريب، جرت شيطنة المدن على يد الحركات القومية في القرن العشرين كالدعاية الفاشية في إيطاليا والدعاية النازية في ألمانيا، وهما نمطان مُتطرّفان يندرجان ضمن تيار نجده في الثقافة الشعبية. وجرى الربط بين المدن من جهة، والقذارة وغياب الشروط الصحية والانحلال الجنسي وإزالة الذاتية من العلاقات نتيجة التصنيع المُفرِط من جهة، فكل ذلك تجلّى على هيئة الخِصب المُختَزَل. اكتسب هذا الملمح أهمّية خاصّة في القرن العشرين بالنسبة إلى الأحزاب السياسية ذات التوجّه القومي، التي تأثّرت بالرؤية الفيزيوقراطية للثراء عند الأمم، والتي بالنتيجة قَبِلَت بالمواقف التي قادت إلى إقفال الحدود، وبشكل ساخر، إلى التوسّع الأمبريالي والاستعماري (يتوقف الثراء على الخيرات الواقعية والعينية للبلد، ومن ثمّ يُنظَر إلى الشعب بوصفه مصدرًا لليد العاملة يُحقّق الثراء للكلّ؛ إنّ هذه الرؤية تُوجّه الاقتصاد، علاميًّا، نحو البيولوجي والعيني). لقد طوّر الفاشيُّون على وجه الخصوص برامج سياسية استهدفت الحياة المدينية بشكل خاصّ، وساندت العمال والفلاحين من خلال الترويج لوظائف صغيرة، وإنزال العقوبة بغير المتزوّجين، إلخ... ولذلك، كان هناك أيضًا نوع من الغوغائية في سياسات كهذه نقدت على نحو غير صريح النخب وكل أنساق الهرمية السوسيو- سياسية التي كانت منذ أمد بعيد بعدًا هامًا في الحضارة الغربية.

علاوة على ذلك، إنّ صورة جسد المجتمع الذكوري، التي استُخدِمَت وقُدّمَت من قبل الدول القومية الغربية في الغالب، ليس بمقدورها أن تجد بسهولة مرجعيّات في هذه المدن. فالمدن بالغة التعقيد على المستوى التاريخي، إذا ما قورنَت مثلًا بالريف، أو يمكن بسهولة استغلال الموارد العلامية sémiotique لدعم رموز الأمة التي برزت من خلال العمل الشريف للفلاح. باختصار، بساطة العمل القروي وجانبه الفيزيائي معروفان أكثر كمصدر للصور تدعمه استعارة جسد المجتمع الذكوري، وبخاصة في حالة الفلاحين، ويصبح اتصاله بالطبيعة ذا طابع أسطوري، ما يسمح بانزياح للأسرة الأبويّة القروية نحو جسد المجتمع لا الذكوري فقط، وإنما أيضًا الأبوي ومن ثمّ الاستبدادي.

المدن وكره اليهود، الآخر بيننا: المدن هي أيضًا أماكن للرأسمالية المالية، التي صنَعَ هويّتها اليهود. وبديهيّ أنّ اليهود لم يكونوا وحدهم الذين كرّسوا أنفسهم لأجل هذا النشاط، غير أنّهم قلّة. لكنّ استبعادهم من بعض المهن جعلهم عرْضة لاتّهامات كهذه بسبب تركيزهم على المهن التي لجأوا إليها كالمالية المصرفية. لكنّ وضوحهم وهيمنتهم المزعومة على هذا القطاع ليسا إلا مسارًا مُزيّفًا، لأنّهم قد عُومِلوا بتمييز قبل أن يعودوا إلى هذه المهنة. لعلّ السبب الأهمّ وراء اللَّاسامية التي أصبحت مُرتبطة بكره المدينة وكره الحياة المدينية المُتمثّلة، خطأً، من خلال النشاط المالي لليهود، هو أنّ اليهود هم في الغالب من أنصار السلوك والفكر الكوني والمؤسّسي، كالماركسية. ولمّا جرى نفي الكثير منهم من مجتمع القيم التي سمحت لهم بصياغة الهُويّات القومية في القرن التاسع عشر، مثل فكرة الدم المشترك (يُنظَر غليهم بوصفهم عِرقًا مُختلفًا)، واللغة الواحدة (باعتبار أنّهم يتحدثون لغة مختلفة)، والدين الواحد (اتّهامهم بالعداء للمسيحية)، والمكان الجغرافي الذي ترعرعوا فيه (فَهُمْ عاشوا كمهاجرين في بعض المدن الأوروبية قبل أن يصوغوا هويّة سياسية قومية)، فليس مِن المُدهش أنّ الكثير منهم قَبِلوا بمواقف تُوصَف اليوم بأنّها ليبرالية، أي أفكار وقيم تسمح في المبدأ ببناء جماعات تتابعية alternative على أساس أيديولوجيات وليس على الأرجح بواسطة قيم هي نفسها مُرتبطة بالجزء الذي يُتصوَّر على أنّه الجماعة المحلّية التي أصبحت كبيرة، وأصبحت أمةً. إنّ الماركسية والنظريات الفرويدية والحركات الفكرية التي قدّمت نماذج تتابعية تُعارض الأمة، أصبحت كلّها مُرتبطة بالمفكّرين اليهود والمدن التي أقاموا فيها (في أوروبا الغربية، يعيش غالبية اليهود في المدن، مقارنةً باليهود الذين يعيشون في أوروبا الشرقية). وكلّما بُنِيَت الأمة على أساس القيم المشتركة، كان اليهود عرضة للتمييز، وجرى شيطنة المدن بوصفها أماكن يُهيمن عليها النظام الرأسمالي.

لقد تغذّى كره الغرب في القرن العشرين من خلال صدور كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) الذي زعم فيه اليهود أنّ هناك مؤامرة عالمية على المسيحية ترتكز على محاولة السيطرة المالية على العالم. في سنة 1921، بيّنت صحيفة «لندن تايمز» أنّ الكتاب الذي نُشِرَ في عام 1864 عنوانه الأصلي هو حوار مع النيران الجهنّمية Dialogue aux enfers بين ماكيافيلي ومونتسكيو، وقد حمل نقدًا لنابليون. ولم يأتِ على ذكر اليهود. وفي عام 1868 طبعت ألمانيا الكتاب وتضمّنت النسخة الحملات ضدّ نابليون بدلًا من اليهود، وأضِيفَ فصل يتناول اللقاء بين النخبة اليهودية والشيطان. وفي سنة 1891، طُبِعَ هذا الفصل وحده وعلى أساسه قام ضابط في الاستخبارات الروسية يُدعى بيتور إيفانوفيش راشوفسكي Pytor Ivanovisch Rachovsky بنشر كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) في عام 1895. ثم تُرجِمَ إلى لغات عدّة وأشار إليه هتلر في كتابه (كفاحي) لتبرير سياسته للقضاء على اليهود.

باختصار، لا يمكن للمدن الغربية بسبب طبيعتها الرأسمالية أن تكون متجانسة، لأنها تُمثّل مراكز التمييز الطبقي، ولأنها أماكن لإيواء المهاجرين من الريف ومن الخارج. وكلّما حاول أنصار الغوغائية أن يصوغوا هويّة قومية على أساس أسطوري من القيم المشتركة، أصبحت الحياة المدينية تُرادف مقاومة دسيسة كهذه، لأنّ المدينة هي كذلك في الحقيقة.

عُطَل لإصلاح الذات

من الأمثلة على ذلك، أن سكان المدن في القرن التاسع عشر كانوا هم الذين أقرّوا العُطَل التي تسمح بإصلاح الذات التي أنهكها الاتصال القويّ بالحضارة المركنتيلية منزوعة صفة الشخص. تُتَصوَّر العُطل على أنّها فرصة المرء كي يتغيّر وذلك من خلال الاتصال الوثيق بالطبيبعة. في القرن التاسع عشر (عند الطبقات الميسورة على وجه الخصوص، مثل البورجوازية) قصد الناس الجبال ومشوا «إلى الأعالي» للتخلّص من عدوى «الآثار الدنيا» للحضارة الصناعية، وفي ما بعد، في عصر العُطل العامّة، قصدوا الشواطئ (في البداية، خصوصًا الأماكن التي يقصدها البروليتاريّون لقضاء العُطلة) للاستفادة من آثار التطهير بالماء. والغريب أن المكانين يشتركان في تأمين الهواء الطلق، ففي الجبل يستنشق المرء الهواء النقي، وعلى الساحل الهواء المُحمّل بذرّات الملح، الذي يفيد في تطهير الجسم؛ ونشير إلى أنّه في علم العلل الشعبي وعدوى الجسم، ثمّة تعارض بين التغذية الضارّة والتنفّس الإنعاشي؛ وبحسب الفكر الكلاسيكي، ترتكز الحضارة الغربية على الزراعة، ويُشكّل الأكل فيها استعارة تستوجب آثارها الضارّة (يُنظَر دائمًا إلى الصيام، منذ العصر التوراتي، على أنه مُقوٍّ للجسم)، والتنفس أيضًا كذلك لإدخال مادّة «نقية» و»واضحة»؛ فربّما يكون الهواء استعارة للمثال، وتُشكّل الأغذية استعارة للارتقاء نحو مرتبة المثال idealization؛ ونشير هنا أيضًا إلى التعارض بين أعلى الجسم - الجهاز التنفسي- وأسفله، أي الجهاز الهضمي.

إنّ الغربويَّة والاستشراق هما تجلّيان للدينامية الغربية نفسها، أي النزوع الذي لا يصل إلى التحقّق الكامل وإنما يُنذر دائمًا بالظهور بأشكال مُختلفة تأجيج الخطاب السياسي الذي من شأن اﻠ نحن وشبه اﻠ نحن، أو «الآخر الذي بيننا». بعبارة أخرى، يمكن أن يُشعل نقدُ الآخر، في هذه الحالة، نقداً للآخر يفضي إلى ديناميات توتر ينتهي بنا لا محالة إلى العولمة (التي لا أستطيع تناولها هنا)، ومُبيّنًا رؤية يشوبها الخوف والإعجاب في أوساط غير الغربيين.